新規事業の進め方・プロセスを知る│busi"C"essメディア

事業の存続、成長のうえで、新しい事業を生み出すことは避けて通れません。ただ、新規事業に成功法則はなく、どの会社も苦しんでいるのが実情。当メディアは他社のチャレンジ事例やプロの解説を通じて、学びを提供するプラットフォームです。

当メディア「busi"C"ess」は、組織が目指す目的を実現するために、関係者(メンバー)が連携して取り組む様々なタスクや活動、その一連の流れを意味する「BUSINESS PROCESS」に基づいて名付けられました。その「C」に込めた意味は、協働(Collaboration)、変革(Change)、そして継続的な改善(Continuous Improvement)を象徴しており、組織がよりよい方向へ進化し続けることを目指しています。

このサイトは株式会社dotDをスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

「家庭向けの新しい商材を開発する」というミッションが立ち上がり、ペットライフを総合的にサポートするサービスの立ち上げに着手。

「事業として立ち上げる」時に+aのノウハウを持つ外部の力が必要と考えていた。新しいペット事業を立ち上げるうえで、すでにその基盤があった。

立ち上げまでではなくローンチ後も含めた数字管理、結束を保ちつつ、自走できるようにマネジメントすること。

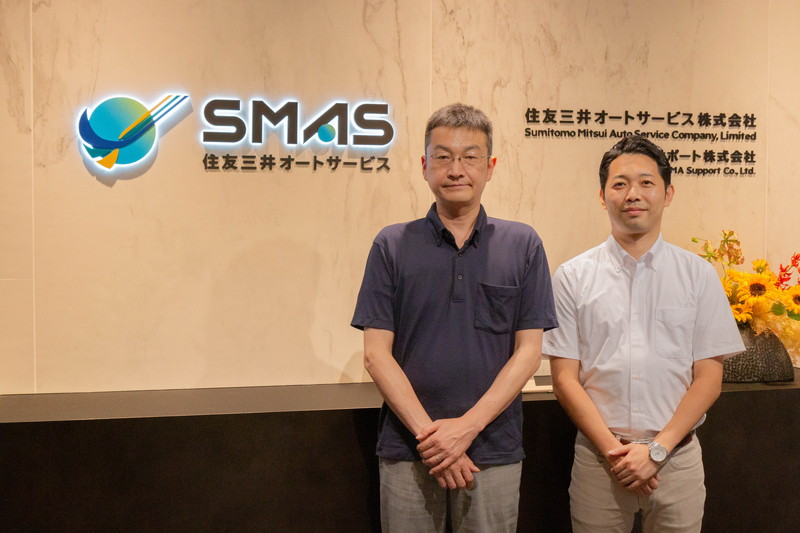

社員向けの福利厚生サービスがグループ内でなかなか流通していない現状があり、社員がもっと満足できるようなサービスを提供していきたいと考えたため。

最初は内製で進めるも、スピード感とリソース不足で外部に依頼。「dotHatch」のように体系的に進められるメソッド、手法を持っているというのが、大きかった。

頭の中に描いていることを引き出して具現化し目に見えるものにしてまとめていくことや、さまざまなところから情報を引っ張って事業を検証すること。

自治体の公用車削減・EV導入から地域の脱炭素化のスピード感を上げるため、運転日報の記録・管理のみを行う単機能の無料アプリケーションを開発することに。

安心してお任せできる体制と的確なアドバイス。そして2ヶ月という短納期に合わせられるスピード感。

社内のコンセンサスを得やすくするために、モックを作成してアプリの使用感や操作感を体験してもらったこと。基本コンセプトを崩さず、「やらないこと」を決めていったこと。

新規事業で躓きやすいプロセス面の課題をピックアップ。新規事業のプロセス設計に強みを持つ「dotD」に解説いただいています。

2018年の創業からわずか5年で50件以上の新規事業に携わっている気鋭の企業。そこで培った経験やノウハウから新規事業のプロセスに関する課題の解決策、一定の成功パターンを熟知している会社です。

新規事業を進めるなかで多くの企業がつまずきがちなポイントを、6つピックアップ。KPI管理や進捗の可視化、ピボットの考え方など、それぞれの解決策をエキスパートに解説いただいています。

新規事業のアイデア立案から立ち上げに至るまでに、とても重要になるKPI。KPIの構築を間違えれば、誤った事業施策に陥ってしまいます。新規事業においては収益性のKPIだけでなく、プロダクトやサービスに対してのKPIなどさまざま設計する必要があるでしょう。

考えるべきは、見るべきゴールはどこで、KGIがどこか、そこを構成するKPIはなにかを紐解くことです。それぞれのフェーズに合わせたKPIを、まずしっかりシンプルに作っていくことが重要です。細分化して単純化する。これがとても難しいところで、我々はその設計からお手伝いをさせていただいています。

新規事業の失敗要因のひとつに、リソース不足、最適化できなかったということが挙げられます。とくにヒトの面に関して、リーダーがいなかったり、専門分野の人が誰もいないという事態は避けましょう。

リソースでもっとも困るのが、ヒト。新規事業を立ち上げるうえで重要な人材は、「そのビジネスをやりたい」という強い熱量を持ったリーダー、そしてそのビジネス領域における専門家と、事業作りの専門家の3人です。3人いれば、事業の推進はできていくと思います。

新規事業を進めるにあたり、さまざまな障壁が出てきます。ボトルネックを素早く特定し、事業のピボットを的確かつ迅速に判断することなくして、新規事業の推進は難しいでしょう。逆にいえば、必要なタイミングでスピーディーにピボットを行えば、一気に成長曲線を描くことも可能です。

KPIの主要な指標と期限を決めて判断することをしないと、ズルズルといってしまいます。ピボットをするときには1回しっかり立ち止まって考えることが、とても重要。達成できなかったのはなぜだろうと考える。1回立ち止まり分析をし、次の施策を考えていくことをしていく必要があります。

事業計画の成功は、スケジュールや進捗の適切な管理で左右されます。プロジェクトのメンバーのコミュニケーションが不十分で遅延が発生すれば、計画の失敗に繋がりかねません。

進捗の可視化は、アジャイル開発やスクラム開発のような特定の開発のやり方をそのまま活用するのがいいと思います。スプリントを作って、そのなかでどんなことをするか、今日はなにをやるか、明日はなにをやるかをウィークリーで計画を練り、そこからデイリーの計画に落としていく。必要なポイントにずれが生じないようにやっていくことが重要です。

新しい事業を評価するための基準や指標は、リスクと不確実性が高い新規事業の成功確率を高めるために不可欠な要素です。正しい評価軸を決めるための方法を解説いただきます。

大企業の場合は基本的には売上利益を掲げることが多いですが、たとえば「100億円の売り上げの事業を創る」だけでは解像度が低すぎます。大きな目標から細分化して、小さな目標をさらに達成し続けていくことが重要です。

新規事業は誤った方向に進んで失敗に終わってしまうことは少なくありません。PMFを実現できずに撤退を余儀なくされることが多々あります。とくにニーズが細分化され、多様化した昨今において、PMFの観点は不可欠となります。

PMFは人によって定義が違うので、明確な定義を決めて、それをチーム内、社内でしっかり合意することが重要です。そのうえで、それを見出すためにどうやっていくか。 目標達成しているからPMFだと考えてしまうと、その後の事業成長にも繋がらないんです。

新規事業は答えがないことばかりで仮説を立てにくく、既存事業で培った強みがほとんど活きないのが実情です。既存事業の基準で評価をしてしまうことも多く、結果「儲からない事業」と判断され、撤退、予算縮小の道を辿ることになります。

新規事業に正解はありません。だからこそ、新規事業の成功と失敗を繰り返し、立ち上げに至るまでのプロセス面に豊富なノウハウを持っていることが、成功確率の上昇に繋がります。社内にノウハウを持った人材がいない場合、外部リソースを活用することを視野に入れましょう。

新規事業が発足する「起点」は、企業によってさまざま。ここでは4パターンの新規事業の進め方別に、つまずきやすいポイントや進め方をエキスパートに解説いただいています。

新規事業が始まるきっかけのひとつが、トップダウンです。迅速な経営判断と伝達、実行ができるのがメリットですが、進め方で注意しておく点は何か、dotDに解説いただいています。

トップダウンの場合に難しいのは、熱量がもっとも高いのがトップになること。実際に担当するチームに熱量がないと、きっとうまくいきません。どんなことをやりたいかをしっかり自分事化することが大事です。加えて、トップのビジョンや目的が明確に伝えられ、全員が理解し共有していることが重要です。これにより、チーム全体が同じ目標に向かうことができ、成功率も高めることができるようになります。

新しい事業の創出を目的として社内ベンチャーを立ち上げて独立した組織運営を推進する取り組みが増えている一方、失敗におわるケースも少なくありません。社内ベンチャーで陥りやすいポイントを解説いただいています。

社内ベンチャーの場合は、出口をしっかり考えておく必要があります。うまくいった場合にそれをどうするのか。別会社にするのか、リーダーを子会社の社長にするのか、別会社にするタイミングで売却するのかなど。出口のプランがないと、「なんとなく仕事ができなそうな人が集まっている部門」になってしまいがちなんですよ。

それと、新規事業にはリスクが伴うので、リスクを予測し、対策を講じることも忘れてはいけません。事業の安定性を確保し今後事業として継続していくのか、撤退するのかの出口を判断する必要もあります。

研究開発のシーズを発掘・育成し、商品化への道を目指すケースにおいても、研究開発から事業化に至る道のりは険しいものです。研究開発起点の新規事業で成功確率を高める方法を解説いただきます。

研究開発起点の場合には、「しっかり事業化をする」という熱量がある人がいない場合が多いです。そこの準備をしっかりやっておかないと、「良い技術なんだけどね…」で終わってしまう。事業作りの専門家が社内にいないのであれば、外部からでも招いたほうが良いでしょう。

ボトムアップ型で進む場合、社員の主体性の向上や斬新なアイデアが生まれやすいという利点があります。その一方で意思決定までの時間がかかりやすいこともあり、遅々として進まないことも。気を付けるポイントを解説いただいています。

社内からアイデアを求めると、担当の人は熱量が高いけど、「上からは良いんじゃない?」と言われながらも共感されていないことがありえます。自分事化につなげることが重要です。また、ボトムアップのアイデアの精査も大事。本当にそこにニーズがあるのか、しっかり検証していくことがポイントですね。

新規事業は答えがないことばかりで仮説を立てにくく、既存事業で培った強みがほとんど活きないのが実情です。既存事業の基準で評価をしてしまうことも多く、結果「儲からない事業」と判断され、撤退、予算縮小の道を辿ることになります。

新規事業に正解はありません。だからこそ、新規事業の成功と失敗を繰り返し、立ち上げに至るまでのプロセス面に豊富なノウハウを持っていることが、成功確率の上昇に繋がります。社内にノウハウを持った人材がいない場合、外部リソースを活用することを視野に入れましょう。

dotDは、「あなたの想いを、挑戦に変える」をミッションとする「事業創造ファーム」です。自社で事業を立ち上げる「自社事業」と顧客の思い・挑戦に伴走する「共創事業」の2軸で展開しています。

2018年の創業からわずか5年で50件以上の新規事業に関わり、大手自動車メーカー、家電メーカー、メガバンク、通信会社、ITベンダーなど日本の大手企業の新規事業案件をサポートしています。

dotDがとくに強みを持っているのが、新規事業のプロセス設計。これは50件以上の新規事業に携わった経験値がなせる業(2018年~2022年)で、新規事業には一定の成功パターンが存在し、注意すべきアプローチ方法があるということを導き出しました。

「顧客の要望を聞き、要望を叶える」のではなく、「一緒にマーケットを調べて検証し、課題解決のプロセスを回していく」をモットーにしており、単なるコンサルではなく協業で事業を創っていきます。

50件以上の新規事業のノウハウを活かして開発(2018年~2022年)したのが、「dotHatch」というソフトウェアです。適切なプロセスと管理手法で新規事業づくりの成功確率が上がるという確信のもと、つくられています。

新規事業で核となる「プロセス」「KPI管理」「ヒト・モノ・カネ資源の最適化」の3本柱を細かくカバーし、新規事業の状況とパイプラインの可視化を実施。これひとつで新規事業の推進のしやすさがガラッと変わるでしょう。

将来予測がますます難しくなっている昨今、事業継続し続けるうえで新しい事業の立ち上げが欠かせなくなっています。しかし、新規事業の成功確率は低く、この状況に少しでも改善できることを願い、当メディアを立ち上げました。このメディアの情報が新規事業の推進に少しでもお役に立てれば幸いです。